医科2025.02.22 講演

[保険診療のてびき]

栄養の基本と高齢者について(2025年2月22日)

神戸市立医療センター中央市民病院 栄養管理部副部長 岩本 昌子氏講演

超高齢社会における栄養の重要性

2025年、日本は本格的に超高齢社会となり、5人に1人が75歳以上となります。私たちが生きていくためには、栄養を摂ることは必要不可欠で、生まれたときから亡くなるまでそれぞれのライフステージに合わせた適切な栄養管理が求められますが、特に加齢とともに生じる主に身体的な変化は食事・栄養摂取に大きな影響を及ぼす場合があり、超高齢社会への突入は日本人の栄養状態に大きく関わってくると考えられます。私たちが普段食事からとるべき栄養素は、炭水化物・たんぱく質・脂質(以上を3大栄養素と呼び、エネルギー源となります)、ビタミン・ミネラル(3大栄養素とあわせて5大栄養素と呼びます)があり、加えて近年では食物繊維も重要な栄養素であると認識されています。厚生労働省から5年に1度改訂されている「日本人の食事摂取基準」では、エネルギーをはじめ、それぞれの栄養素の必要量などが年齢ごとに規定されていますが、これは生活習慣病の発症や重症化予防、生活機能の維持・向上などから健康寿命の延伸を目指して策定されています。また、何らかの疾患を有する方には各種診療ガイドラインでエネルギーや栄養素の推奨量が提示されており、個人にあった食事や栄養のとり方を知ることができます。

高齢者に多い低栄養とそのリスク

かつて、戦後の復興を経て高度経済成長期と呼ばれていた時期は、食の欧米化・自動車の普及による活動量の低下から発症する肥満や成人病(現在の生活習慣病)が問題となり、エネルギー制限を主とした「食べない」栄養指導が主流でした。現在ももちろん生活習慣病は問題ですが、その一方で高齢化に伴って増加する低栄養への対策がより大きな課題となっており、「食べる」ための栄養指導が必要とされています。高齢者の身体的特徴として、予備力の低下、内部環境(体温、水・電解質など)の恒常性維持機能の低下、感覚器機能(視力、聴力等)の低下等があります。疾患の特徴としても、一人で複数の疾患をもっていたり個人差が大きいこと、症状が非典型的である、慢性の疾患が多い、などが挙げられます。そして嗅覚・味覚の低下、消化液の分泌低下、消化管の運動機能の低下などは食事摂取量に大きく影響します。さらに、独居の高齢者も年々増加しており、2050年には5世帯に1世帯が高齢者単身世帯になると推定されていますが、独居の高齢者はコミュニティが限定されやすく、身体的要因に加え、精神的要因や社会的要因などから、より容易に食事摂取量の低下をきたしやすくなることが予想されます。食事摂取量の低下は栄養状態の低下に直結し、低栄養からサルコペニアやフレイルの発症につながります。サルコペニアやフレイルの概念は近年一般社会にも普及してきており、国としてもフレイル予防や対策に力を入れています。フレイル予防のための食事の工夫

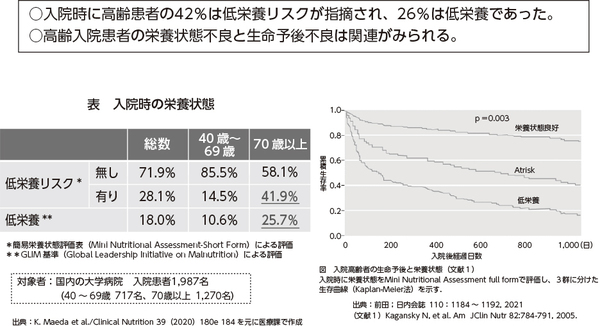

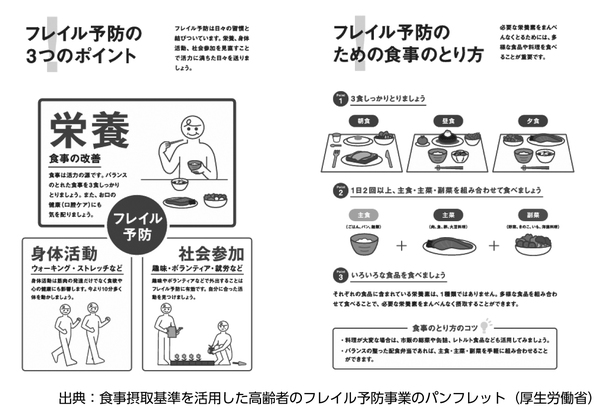

では、なぜ低栄養への対策が必要なのでしょうか。入院時、若年者に比べて高齢者では低栄養の割合が高く、高齢入院患者の栄養状態不良と生命予後不良には関連が見られるというデータがあります(図1)。低栄養があることで治療の奏効率が下がる、手術後の合併症や感染症の発症率が上がる、などから在院日数の延長や医療費の増大につながることもわかっています。ですから日ごろから栄養状態を良好に保つこと、特に骨格筋量を維持しておくことが非常に重要なのです。厚生労働省が推奨しているフレイル予防の三つのポイントとして、「栄養」「身体活動」「社会参加」があげられており、なかでも栄養・食事の改善は重要な位置づけとなっています(図2)。フレイル予防のための食事の摂り方としては「3食しっかり食べる」「1日2回以上、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる」「いろいろな食品を食べる」ことが挙げられています。特に筋肉量を増やし維持する、あるいは減らさないためにはたんぱく質の適切な摂取が必要で、たんぱく質を含む食品をとるように意識することも挙げられています。主菜にあたる肉類・魚介類・卵類・大豆製品や乳製品のうちいずれかを必ず毎食とること、1回の食事で十分な量をとれない場合は間食としてとるように心がけることが大切です。それでも摂取量が少ないときは、栄養補助食品を活用します。栄養剤を医療機関で処方してもらうと種類や味は限られますが安価です。ドラッグストア等では価格が少し高くなりますが、飲料タイプやゼリータイプなど様々な形態や味の栄養補助食品が販売されていますので、ご自身にあったものを選ぶことができます。

独居高齢者・嚥下障害への配慮と工夫

食事の準備について、独居の方はご自身で調理をすること自体が難しいケースも多いです。そのような方はつい簡単にパンやおにぎりなど主食に偏った食べ方をしてしまいがちですが、できるだけ主食・主菜・副菜がそろったお弁当や総菜などを購入することが望ましいです。毎日買い物に出かけること自体が活動量の増加にもつながって一石二鳥なのですが、できない方は配食サービスを利用して弁当を配達してもらったり、簡単にすぐ食べられるようなレトルト食品や缶詰、冷凍食品などを家に保存しておくと非常に便利です。食欲がなくてお粥しか食べられない、といった場合でも少し工夫して手を加えるだけで栄養量を大幅にUPすることができますので、特に保存のきくたんぱく源のおかずやカロリーの高い調味料などを常備しておくことをお勧めしています。各自治体や栄養士会、食品・製薬企業等のホームページ上でもそのような工夫について詳細に紹介しています。高齢者では疾患や加齢に伴い嚥下障害の発症率も高くなります。誤嚥や窒息を予防して安全に食事をとったり内服したりするために、嚥下しにくい食品・料理や、嚥下しやすくする工夫について知っておくことが重要です。家庭でも嚥下の状態によって適した食形態に調整した食事を準備することが必要ですが、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」は各病院や施設間での共通のツールとなっており、さまざまな嚥下調整食を利用する際に活用できます。

最後に、私たちはそれぞれのライフステージにあわせた適切な栄養管理が必要です。特に高齢化とともに低栄養への対策が重要となること、そのための対応を十分に理解しておくことが大切です。

(2月22日、薬科部研究会より)