医科2025.04.19 講演

[保険診療のてびき]

最新の糖尿病治療戦略(2025年4月19日)

かがやき糖尿病内分泌クリニック三宮院 院長 岡田 裕子先生講演

本講演では、糖尿病薬物治療の変遷を軸に、国内外のガイドライン改訂やデジタルヘルス技術の進歩について、さらに糖尿病におけるスティグマについて解説した。1.欧米の糖尿病薬物療法の変遷と治療ガイドライン

この10年のあいだに欧米における糖尿病治療は、「メトホルミン+段階的治療」から「個別化・分岐型戦略」へと大きくシフトしている。すなわち動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)、慢性腎臓病(CKD)の有無、肥満、低血糖リスクなど患者の背景に応じて治療方針を選択する分岐型アルゴリズムが採用されている。SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬の心腎保護作用が明らかになったことがこのパラダイムシフトを後押しした(図1)。さらに近年「早期併用療法」の有効性が再評価されており、β細胞機能の保護という観点からも早期の積極治療が推奨される傾向にある。2.日本糖尿病学会による治療ガイドラインの特徴

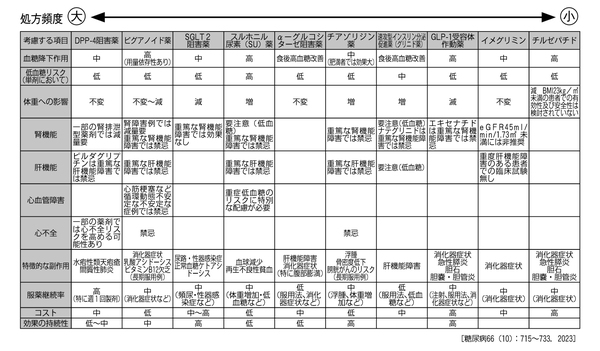

わが国のガイドラインではまずインスリン適応の有無を判断し、その次に目標HbA1cの決定、薬剤の選択を進める。肥満の有無によりインスリン分泌不全もしくはインスリン抵抗性を想定した薬剤を選択するが、安全性やAdditional benefit(臓器保護効果)も考慮するよう記載されている。患者の病態・背景に合わせてすべての薬剤を初回治療薬として選択可能である点は本邦のガイドラインの特徴である(図2・3)。

3.実臨床における薬剤選択と患者対応

薬剤選択においては、臨床的特性のみならず患者の生活背景、経済状況、価値観などへの配慮が不可欠である。治療薬を開始する際には副作用の説明方法に留意しつつ、複数の選択肢を提示するインフォームドチョイスを重視する必要がある。4.デバイスとデジタルヘルスの革新

・持続血糖モニター(CGM)CGMデバイスのバージョンアップ(Dexcom G7、FreeStyleリブレ2、ガーディアンコネクトなど)によりデバイスの機能や簡便性、データの正確性がさらに向上しその活用範囲が拡大している。

特に低血糖リスクが高い(インスリン治療や低血糖をきたしうる薬剤使用)患者、治療変更時、無自覚低血糖を有する患者において有用である。加えてCGM装着により生活習慣とグルコース値の変化との関連を患者が実感し行動変容のきっかけとなることもよく経験する。その他サポートが必要な高齢者に装着することで家族や介護者が遠隔でグルコースデータを確認して活用することもできる。

近年ではHbA1cだけでなくCGMデータを活用した評価が国際的に推奨されるようになってきている。CGMから得られる血糖マネジメント指標としてTarget Range(目標血糖範囲)が広く用いられている。これはCGMで測定されるリアルタイムの血糖値が目標とされる血糖範囲内(通常は70〜180㎎/dL)にある時間の割合を示しており、この範囲内にある時間をTime in Range(TIR)、目標より高い血糖をTime Above Range(TAR)、目標より低い血糖をTime Below Range(TBR)と定義している。一般的な目標はTIR〉70%、TBR〈4%、TAR〈25%とされているが、高齢者などの目標はTIR〉50%と通常よりも高血糖域が許容される一方でTBRの目標は〈1%と低血糖を避けることが重視されている(図4)。この指標は糖尿病合併症の進行とも関連することが現在明らかになっている。TIR70%に相当するHbA1cはおおむね7%である。

なお、このCGMに加えて血糖自己測定機器、インスリン注射のアシスト機器なども各種アプリと連携しており患者自身がPCやスマートフォンなどで確認できる。さらに血圧や体重などの管理アプリとの連携も可能であり、すべての生体データを同じツールで見ることも可能になっている(図5)。また医療機関とのデータ共有も可能であり診療に活用できる。

・インスリンポンプとAID療法

インスリンポンプの進化は目覚ましく、ミニメド780G(メドトロニック社)によるAID(Automated Insulin Delivery)療法では、持続血糖モニターによるグルコ-ス値に基づき基礎インスリンが自動調整され、血糖降下が不十分な場合は補正インスリンも自動で注入され人工すい臓に近い機能を有する(図6)。AID療法によりHbA1cの大幅な改善に加えて、患者の負担感の軽減が期待できる。

5.糖尿病スティグマ

スティグマとは「負の烙印」のことであり、糖尿病に関する誤った知識や情報が拡散することにより糖尿病を持つ人が精神的・物理的に困難な状況に陥ることである。この糖尿病患者が抱える心理的・社会的負担は治療中断や受診控えにつながる重大な因子である(図7)。患者の不安や絶望感を煽るような言葉がスティグマを助長する危険性があり、われわれが普段なにげなく使っている言葉により糖尿病についての誤ったイメージを患者や周囲の人々に植え付けていないか注意する必要がある(図8)。

おわりに

糖尿病治療は単に血糖を下げるだけでなく患者の病態、併存疾患、さらには価値観や生活背景、スティグマへの配慮を含む「包括的なケア」へと進化している。(4月19日、薬科部研究会より)

図1 糖尿病治療薬におけるADA/EASDガイドラインの変遷

図2 日本糖尿病学会2型糖尿病に対する薬物療法のアルゴリズム

図3 各血糖降下薬の特徴

図4 CGMにおけるTarget Rangeの臨床目標

図5 各種デバイスとデータ連携アプリ

図6 新たなAID療法:ミニメドTM780GスマートガードTMオートモード

図7 スティグマとは...

図8 スティグマをもたらす言葉