2025年6月15日(2104号) ピックアップニュース

東日本大震災・福島第一原発事故被災地訪問・線量測定レポート(2025年4月28日~30日)

事故14年の福島のすがた 元京都大学原子炉実験所助教 小出 裕章氏

飯舘村・小宮集落の大久保金一さんの「マキバノハナゾノ」

飯舘村・前田集落の細杉今朝代さんのみぞ造りの作業場。避難解除後に新築された

「震災遺構」の浪江町の請戸小学校。津波に襲われた2階の教室を見学

楢葉町の宝鏡寺で。早川千枝子さん(前列右端)、丹治杉江さん(左2人目)と。後列右3人目が筆者。前列中央が森岡芳雄副理事長、左端が広川恵一顧問

事故14年経っても72%残るセシウム137

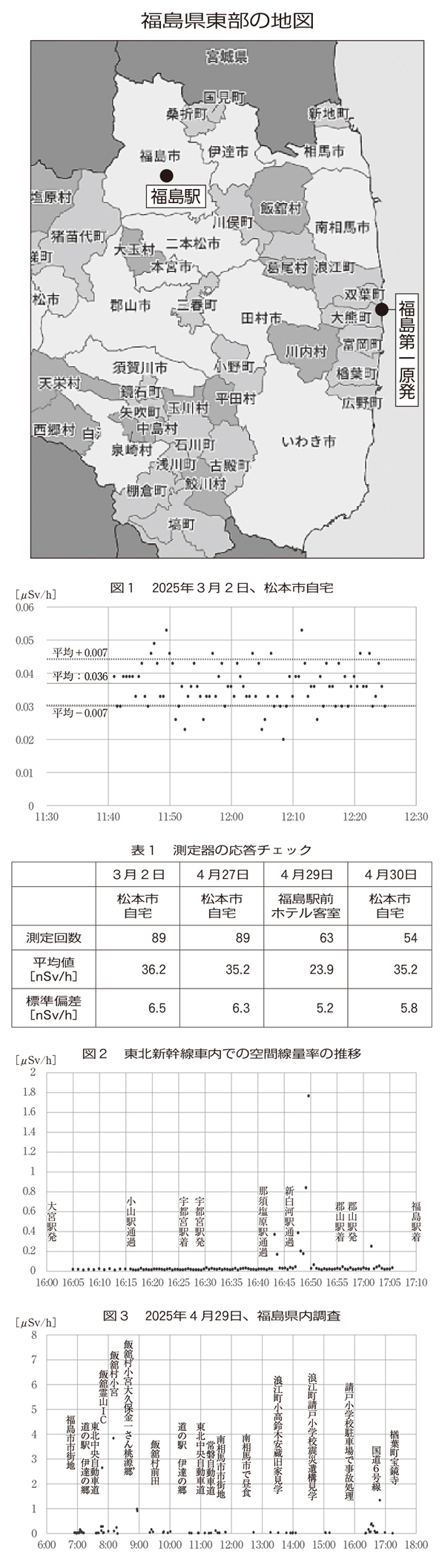

その汚染調査を兵庫県保険医協会の方々と行ってきて、2025年は4月28日から30日にかけて調査を行った。その結果を報告する。

使用した機器の応答

空間線量率は平均値0.036μSv/h、標準偏差0.007μSv/hで安定している。同様なチェックは調査前日の4月27日に松本市の自宅で、29日の朝に福島駅前のホテル客室で、そして調査から帰った30日午後に松本市の自宅で行った。

いずれも測定値は安定しており、その平均値と標準偏差を表1に示す。福島駅前のホテル客室での空間線量率は松本市自宅でのそれよりも幾分低い。それは福島市と松本市の地域特性に原因があるだろうし、福島駅前のホテル敷地が事故後に整地され、そして地面から離れた2階であったことも原因の一つだろう(表1の線量率の値は[nSv/h]で示してあるが、福島原発事故の汚染がない場ではそれの方が見やすいためであり、本報告で使っている[μSv/h]に換算するには1000分の1にすればよい)。

4月28日には、松本市の自宅を出、在来線の列車と北陸新幹線を乗り継いで大宮に出た。大宮から東北新幹線で福島に行ったが、その途中の車内での測定結果を図2に示す。

大宮から福島までの車内では、おおむね0.02~0.03μSv/h程度の線量率で安定していたが、時に0.1μSv/hを超える場所があった。特に新白河駅を通過した後、測定値が増加し、1.8μSv/hまで増加した場所があった。

昨年の調査時に、PA-100の測定値に首を傾げることがあったので、今回は古いサーベイメータであるがオリエント社製のGMサーベイメータPS6021も持参した。でも、混んでいる新幹線の車内でそれを利用することができなかった。この1.8μSv/hという測定値は測定器の動作不良の可能性があるが、残念ながら確認できない。PS6021の最小表示目盛りは古い被曝の単位で0.1mR/h(ほぼ1μSv/hに相当)で、汚染が高い場でないと意味がないが、29日の福島現地での調査の時には随時参照した。

福島現地での測定〈福島駅~飯舘村~南相馬市~大熊町~楢葉町~いわき市〉

人々の生活に触れる

車内での線量率はおおむね0.02~0.04μSv/hで推移した。特に市街地の舗装道路を走っている時はそうであった。時々、1μSv/hを超える時が出現したが、それは市街地を出、いわゆる「除染」がなされていない場を通る時であった。

飯舘村では、例年訪れてきた小宮集落の大久保金一さんのお宅を訪問した(①)。

ここは汚染が激しい場所であったが、大久保さんは、放射能汚染があっても住み慣れた自宅で住みたいと言うお母さんのたっての希望で、一度は避難したものの事故後短期日で戻り、ずっとこの場で生活してきた。

広大な敷地はまさに「桃源郷」と呼ぶにふさわしく無数の花々で彩られており、水仙はすでに100万本になっているそうだ。大久保さんの家屋周辺だけは「除染」され、空間線量率は0.1μSv/h程度で収まっているが、ほとんどの場は汚染がそのまま残っている。大久保さんの桃源郷内を測定して歩いたが、0.5μSv/hは当たり前、特に高い場所では7μSv/hを超えた。

次に、今年は前田集落の細杉今朝代さんのお宅を訪問した(②)。細杉さんのお宅は最近新築されたようで、みそ造りの作業場も新築されていた。作業場前では0.04μSv/h程度であったが、家の裏の水芭蕉が咲いていた湿地では0.16μSv/h程度に上がった。今朝代さんのお宅で新鮮な野菜と味噌をごちそうになったが、室内での線量率は0.04~0.07μSv/h程度であった。

次に、南相馬市に行き、元市長だった桜井勝延さんと昼食。その後、日本国憲法の土台を起案した鈴木安蔵さんの生家の見学などをしたが、市街地でも走行中の車内でも0.02~0.04μSv/h程度の線量率であった。

今年は、震災遺構である浪江町の請戸小学校を見学した(③)。2011年3月11日の津波は2階建て小学校の1階天井まで水没させ、教室などは惨憺たる有様のまま保存されている。でも、教員の誘導で生徒全員が陸側の大平山に登って難を逃れたとのことであった。ここでの線量率も0.02~0.04μSv/h程度であった。

その後、楢葉町の宝鏡寺へ、国道6号線をひたすら走る。移動中の車中で測った線量率はすでに図3に示してあるが、場所によっては1μSv/hを超えた。

宝鏡寺境内での線量率は前回と同様であった。住職の早川篤雄さんが22年暮れにお亡くなりになった後、お連れ合いの千枝子さんが「伝言館」を守ってくれていたし、今は、福島原発事故避難者でもある丹治杉江さんが事務局を引き受けてくれていた(④)。

「移染」した汚染物 全国に拡散狙う国

そのため、法令でも被曝に関する限度を定めてきた。日本の法令の場合、一般の人々に対しては1年間に1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはいけないとの定めになっている。

ところが、福島原発事故が広大な大地を放射能で汚染したため、国は「原子力緊急事態宣言」を発令し、被曝に関する法令を反故にした。そして福島原発事故で生じた汚染からは、1年間に20ミリシーベルトまでの被曝を許容するとの特別措置法を作り、一般の人々を被曝させてきた。

いま、空間線量率に最大の寄与をしている放射性核種はセシウム137(Cs-137)で、その半減期は30.1年である。フクシマ事故から14年がたったが、Cs-137の72%は残っている。それが人々の生活環境に残っていれば人々が被曝する。

そのため、国は「除染」と称して家屋周辺から土をはぎ取り、整地してきた。本報告でも示したように、その作業はそれなりの効果を示し、市街地や新たに建てられた建物の中などでは放射線量が減っている。

でも、その「除染」と称される作業は、放射能を消しているわけではなく、汚染をフレコンバッグに詰め、その場から別の場に移動させたに過ぎない。そのため、私はその作業を「移染」と呼んでいる。人が居住する場を汚染させたままにはできないので、「移染」には意味がある。

しかし、大久保さんの居宅でもそうであったように、「移染」がなされた場は線量率が下がるが、「移染」がなされていない場には、2011年の事故当時の汚染がいまだに残っている。

放射能を管理するときの原則は、発生源でできる限りコンパクトにし、集中的に管理するというものである。しかし、せっかく「移染」して、一度は中間貯蔵施設に運び込んだ汚染物を、国は、今度は全国にばらまいてしまおうとしている。

従来の日本の法令では1㎏当たり100Bqを超えるCs-137を含んでいるものは放射性廃物として管理することになっていた。でもフクシマ事故後、国はその基準を8000Bq/㎏に引き上げ、それ以下の汚染物は管理された状態で堤防や道路の地面下に埋めるので安全だと言っている。しかし、8000Bq/㎏が100Bq/㎏に下がるまでには190年の歳月がかかる。そんな期間にわたっていったい誰が、どういう組織が管理するというのだろう? 国がやろうとしていることは放射能を広くばらまいて、汚染を見えなくしてしまうことである。

14年前、福島原発事故当日に発令された原子力緊急事態宣言は、今でも解除できないまま続いている。そして、Cs-137の汚染は100年たっても10分の1にしか減らない。この国は100年後も「原子力緊急事態宣言」を続けていなければならないはずだ。

この報告も含め、兵庫県保険医協会の人たちに同行させてもらって私が行ってきた調査は、1年に1度、それもほとんど1日という程度の調査でしかない。この報告でも、「移染」はそこに住まざるを得ない人の被曝を低減するために効果があるが、「移染」が行われていない場には相変わらず汚染が残っているという、ごく当然のことを再確認しただけである。

福島の汚染地では「ふくしま再生の会」「飯舘村放射能エコロジー研究会」「獨協医科大学放射線衛生学研究室郡山測定室」「津島復興会議」、伊藤延由さんなど専門家を含めた多くの人たちが、国とは離れて日常的・継続的に汚染の測定を続けてくれていている。それらは、私の報告に比べはるかに精密、正確で厖大なデータをすでに明らかにしてくださっている。彼らは今後もおそらく継続的に仕事を続けてくださるものと思う。彼らの努力に感謝したい。