2025年8月05日(2109号) ピックアップニュース

特別寄稿 平和であったことの有難さ

~平和であってこそ俳誌が生まれ俳句が続けられる~ 宝塚市 岡本 純子

7月6日の北阪神支部句会で訪れた雅俗山荘にて

序

太平洋戦争は昭和16年12月8日、真珠湾攻撃、日本のアメリカ・イギリスへの宣戦布告で始まり、昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、終戦の詔勅が宣布されて戦争は終わりました。その間、軍人軍属の皆様は戦地で、民間人も空襲・原爆で尊い命が多数奪われました。とりわけ原爆被害者は、一瞬のうちに命を奪われ、また炎天下のもと、水を求めてさまよい歩いた被爆者を思うと、常々心が痛んできましたが、昨年(令和6年)、ノーベル平和賞が日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)にもたらされたことは、本当にうれしく有難く思いました。

原爆被害者のみならず、第二次世界大戦の被害者も鬼籍に入られる方が多く、戦争反対の警鐘を鳴らすことも困難になってきております。

雲雀主宰の3代3人が、どのように戦争に向き合い、どう考えたのか、この機会を逃せばもう語る機会もないであろうことを考え、重い筆をとらせていただきました。

父(柳之)の出征

私が小学校(当時は国民学校)1年生の秋、旧制松山中学校の教師であった父(柳之)のところにも召集令状が来ました。出征する日の朝、お目出たいこととご近所の方や父の友人、俳句のお弟子さんたち20人ばかりが、JR松山駅に見送りに行きました。駅の改札口の前で万歳三唱ということになり、私は何の考えもなく大人の方の言う通り「バンザイ」と叫んだその時、隣にいた兄(良夜)が「オトーチャン」と絶叫しているのを聞いて「オトーチャン」でよかったんだと、二唱三唱は兄妹声を合わせ「オトーチャン」と声を限りに叫びました。父もわかってくれたのか私たちの方に手を振ってくれました。

帰り道で泣いている兄に「何で泣くの」とたずねたところ、「お前は馬鹿だな。これが最後の別れかもしれんのだゾ」と呟いており、そういえば母はそれが辛かったのでしょう、駅まで来なかったな、と何となく理解はできましたが、実感できるものではありませんでした。日本は戦争に勝つと大人は皆言っているし、手柄を立てて帰って来ると信じておりました。いや信じさせられていたのです。

その後、父は沖縄の「球六四六二部隊(福井隊)」に配属されたようで、家族でせっせと手紙を出しました。当時は軍事下にあり郵便事情も悪く、母はいつも「この手紙が無事お父ちゃんのところに届きますように」と祈っておりました。

空襲・疎開・終戦

昭和17年4月18日、東京・川崎・名古屋・神戸がアメリカ軍のB29爆撃で被害が出、松山でも「敵機上陸」とサイレンが鳴ると防空頭巾をかぶり、身の回りの必要なものを持って防空壕に逃げました。夜も灯火管制で家の明かりが外にもれないように、電燈には黒い布で覆いがしてありました。また、戦争の惨禍を避けるために大都市の国民学校の児童は、農山村地域に集団疎開する話を聞いたり、近所に大阪から疎開して来た高齢のご夫婦が転宅してこられました。そこの家には当時としては本当にめずらしいグランドピアノがあり、外から眺めていると「お嬢ちゃんお入り」と招き入れてもらい、その後もたびたびその御宅を訪れたことが唯一、当時の楽しかった思い出として残っております。

そうこうしている間に昭和20年6月23日、沖縄玉砕のニュースが飛び込んできました。当然のこととして父柳之の戦死は受け入れざるを得ませんでした。

その3日後、母から「純子だけでも安心できるところに行ってちょうだい。お母ちゃんはお兄ちゃんの通学のことがあるから(兄は父の勤めていた松山中学の学生になっていたので...)一緒に行けない」と言われ、約5キロほど離れた郊外の両親の友人宅に疎開することになりました。私にすると、知らない御宅に自分一人で行くのはいやでしたが、あまりにも思いつめたような母親の顔を見て、いやいやながらその家に疎開しました。思えば娘だけでも何とか生き延びてほしいといった母の願いだったように思います。

母が心配していたように、7月26日深夜から翌日27日未明にかけて松山市内はB29の爆撃を受け多数の死者も出ております。

疎開先から松山市内を見ていると火の海、焼夷弾がまるで花火のように降ってきておりました。母と兄がとにかく無事であることを祈り続けました。

短かったような長かったような記憶の中に時間的なものは残っておりません。また、夜明けとともに迎えに来てくれた母の顔は今もはっきり覚えているのですが、その後どうしたのかも記憶の中ではっきりしないものがあります(聞いておけば良かったと思いますが、母も兄も亡くなっているので...)。

後で聞くと母と兄は一度防空壕に逃げたものの、すぐ近くに焼夷弾が落ち、このままでは壕の中で焼け死ぬと思って火の中をかいくぐり石手川の対岸まで逃げ延びたそうです。

8月6日には広島に原爆が投下され、8月9日には長崎に原爆が投下されています。そして8月15日は終戦となりました。

19年の敗戦の濃くなった頃のことが記憶の中に断片的に出てきます。

終戦後は食糧不足が想像以上、近郊の農家に着物を持って行ってお米と変えたとか甘藷や南瓜が主食だったり、わが家は戦争未亡人の母が必死で2人の子どもを育て、母の「おとうちゃんさえ居てくれたら」の愚痴をよく聞かされました。また、戦死したとわかると人は皆手のひらを返したように冷たくなった、etc.。「今日も元気」でなく「今日も生きられた」といった日々が昭和20年暮れまで続きました。

父(柳之)の復員・雲雀誌創刊・右脳俳句

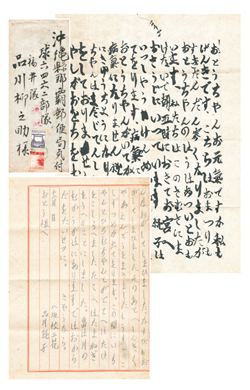

純胡先生が沖縄に出征した父親に送った手紙の一部。長女真純さんに託された

聞けば沖縄本土の連隊ではなく、石垣島の連隊に配属されたようで玉砕は免れたものの、負け戦の中で父は父なりに苦労したようで、あまり戦争の話はしませんでしたし、沖縄石垣島には二度と行きたくない様子でした。

復員する時に私たちの出した手紙、父の手に渡ったものは大切に持ち帰って下さったので、当時の私たちの様子がよくわかります。ずっと私の手元にあったものをつい先日、夫が他界した後一人暮らしとなった私を安じて来てくれている長女真純に当時の話をして、これ等の手紙を託すことが出来、ホッと致しております。

人々は敗戦。そして衣食住どれをとっても満足のいくものはなく、とりわけ食糧不足に殺伐とした世の中。心まで荒み切ったものになっておりました。そんな世の中にあって一部の人に文化・芸術を求める心が強かったのではないでしょうか。

父は復員を知らせると、「明日からでも俳句をやりましょう」と言われたようで、半年を待たず5月には『雲雀誌創刊号』が誕生しております。

この頃、兄(良夜)は句会に付いて行き、なぜ人の心が、かくまで変わるのか疑問には思っていたようで、それが右脳俳句説を提唱するきっかけになったと生前よく申しておりましたので、二代目主宰の良夜の右脳俳句の芽はこの頃から少しずつ伸びていったと思います。

三代目主宰の純胡はというと、この頃は全く能天気で兄と一緒に行けば「お嬢ちゃん」と父の俳句仲間の方たちから大切にされ、句会場は農家が多かったので、おにぎりや赤飯、御餅などどっさり持たせていただいたので、それにつられて参加しているようなもの。ただ父から参加するなら俳句を作れと言われていたので、隣に座っている兄に字を習い、季語を教えてもらい、真剣に充実した時間を過ごしたようには思います。

ただ、母が母子家庭同然となり、身を粉にして兄妹を育てる姿を見ていたので、その時漠然と一人でも生きていける何かを身につけておかなければとは考えておりました。ひとつボタンを掛け違えば戦災孤児となっていたので......。

結び

平和が80年続いたおかげで三代目主宰純胡は、医者となり医俳一体の生活を続けております。平和であればこそ医師としての仕事と俳人、雲雀主宰としての二足の草鞋がはき続けられると思います。感謝感謝ですが、これも平和ならばこそ。絶対に戦争はさけなければなりません。また、世界の各地で起こっている戦争には胸を痛めております。

〈長女奥村真純(真胡)さんからの終戦80年に寄せて〉

句会での集合写真。前列左2人目が純胡先生、その右が真純さん

それを見ながら母は当時の暮らしぶりをぽつりぽつりと話し始めました。亡き祖父が沖縄へ戦争で行った後に沖縄玉砕のニュースで絶望の淵に落とされたこと。祖父の死を察し、態度の一転した人々のこと、疎開での暮らし、松山が空襲に見舞われ、家を失い路頭に迷いつつ懸命に生活を支えてくれた亡き祖母のこと、そして亡き祖父が生還した日のこと。そこには私の知る人たちの名前もあり、アニメや小説の世界では伝わり切れないであろう、生々しくそして身近にさえ感じる恐怖と今の平穏な生活がいかに有難いものであるかを実感しました。

この手紙は亡き祖父が生還した時に持ち帰った物よ。貴女が引き継いでいってね、という母の言葉に、私には何にも代え難い亡き祖父の大切な形見なのだということが充分に伝わりました。この伝え聞いた時のこのリアルな感覚を、何とか後世にも伝えたいと強く思いました。

捨てきれず今や家宝の軍事郵便